ホーム > 難燃生地とは?防炎生地との違いと目的別の選び方を解説!

2025.10.22

火を扱う現場や人が多く集まる空間では、「燃えにくい生地」の安全性が欠かせません。

しかし、一口に「燃えにくい」と言っても、実は**“難燃生地”と“防炎生地”**の2種類があり、その性質や仕組みには明確な違いがあります。

「どちらも燃えにくいなら同じでは?」と思われがちですが、使われている素材や加工の方法、そして性能の持続性まで異なります。

この記事では、主に難燃生地の特徴を中心に、防炎生地との違いや、どんなシーンで使い分けるべきかをわかりやすく解説します。

目次

まずは難燃生地について詳しく見ていきましょう。

書いて字のごとく「燃え難い」のが難燃生地。その特徴やよくある代表的な素材、そして活用シーンもご紹介します。

「難燃」とは、素材そのものが燃えにくい性質を持つことを指します。

一般的な生地は火に触れるとすぐに燃え広がってしまいますが、難燃生地は火源を離すと自然に鎮火し、延焼を防ぐという特徴があります。

この“燃えにくさ”は、繊維の分子構造そのものに由来しているため、洗濯や摩擦を重ねても性能が落ちにくいのが大きな強みです。

一度加工すれば終わりではなく、素材レベルで安全性を保てるのが難燃生地の魅力です。

難燃生地に使われる代表的な繊維には、次のようなものがあります。

これらはいずれも、長期間の使用でも性能が安定しており、日常的なメンテナンスにも強い素材です。

特に難燃ポリエステルは市場によく出回っている素材なので、比較的手に入れやすいですよ。

難燃生地は、安全性と耐久性が求められる現場で幅広く使われています。

「難燃生地」というと難しく聞こえがちですが、意外と身近なアイテムに使われているんですね。

特に、火や熱にさらされる可能性のある環境では、難燃生地を選ぶことで事故を未然に防ぐことができるのです!

では、こちらもよく聞く「防炎生地」との違いは何でしょうか?

どちらも燃え広がりにくくしたり、燃えることを防いだりする点は同じですが、実は明確な違いがあるのです!

防炎生地とは、通常の繊維に防炎薬剤を施して燃えにくくした生地のことです。

薬剤が繊維の表面を覆うことで、火が当たったときに炭化層(チャー層)と呼ばれる膜を形成し、炎の広がりを抑えます。

ただし、防炎生地はあくまで“後から燃えにくくしている”だけなので、素材自体は燃えやすいケースがほとんどです。

難燃生地のように「火源を離せばすぐ鎮火する」ほどの強力な性質はなく、一定時間の延焼を防ぐのが目的になります。

防炎加工には大きく分けて2種類あります。

どちらも、見た目や風合いを保ちながら安全性を高めることができるのが特徴です。

防炎加工は時間が経つと、洗濯・摩擦・日光・湿気などによって少しずつ効果が落ちていく傾向があります。

特に、繊維表面に薬剤を定着させるタイプの防炎生地は、洗濯回数が増えると性能が低下しやすいです。

そのため、カーテンやイベント幕など、定期的に交換する屋内装飾用途に向いています。

一方で難燃生地は、素材の分子構造レベルで燃えにくさを持っているため、繰り返し使用しても性能がほとんど変わらず、長期間の耐久性と安全性を確保できるのが大きな違いです。

防炎生地は加工コストのみで済むため、初期費用を抑えたい場合や短期使用に最適です。

イベント会場や展示ブースなど、短期間で入れ替えがある現場では経済的な選択になります。

一方、難燃生地は素材そのものが特殊なため、やや高価ではありますが、長く使う現場では買い替えや加工メンテナンスが不要な分、結果的にコスパが良いのが特徴です。

つまり、

という使い分けが基本の考え方になります。

では、難燃生地と防炎生地、どのように選び分けたら良いのでしょうか?

それぞれに適した目的や用途から、選び方を解説します!

テントやキャンプ用品、作業着、舞台の緞帳など、火や熱に直接さらされる環境では、難燃生地が最適です。

素材自体に燃えにくい性質があるため、火が当たっても黒く焦げるだけで燃え広がりにくく、延焼を防ぐ効果があります。

また、洗濯や紫外線などによる劣化にも強く、耐久性・耐候性が高いのも大きな特徴。

屋外イベントのテントや防災用品、長期間使用するユニフォームなどでは、安全性を長く維持できる点が評価されています。

さらに、ホテル・病院・工場など、安全基準が厳しい施設でも採用実績が多いのが難燃生地です。

日常的に火気リスクのある現場では、加工に頼らない素材自体の燃えにくさが安心につながります。

展示会や商業施設、ショッピングモールのディスプレイなど、短期間の屋内装飾には防炎生地がぴったりです。

防炎加工を施すことで燃えにくくしているため、必要な期間だけ安全性を確保でき、コストを抑えやすいのがメリットです。

特に、イベントや展示会では「消防法に基づく防炎性能」が求められることが多く、防炎ラベル付きの生地を使用することで安心して運営できます。

ただし、洗濯や雨天での使用を繰り返すと防炎効果が低下するため、屋外や長期利用には不向きです。

あくまで「一定期間の安全確保」に適した選択肢といえます。

燃えにくい生地を選ぶときは、使用環境・期間・安全基準の3点をしっかり確認することが大切です。

用途に合わせた選択を行うことで、安全性とコストのバランスを取りながら、安心して使用できる空間づくりが実現します。

生地問屋YAMATOMIでも、難燃生地・防炎生地を取り扱っています!

それぞれオススメの生地をピックアップしたので、向いている用途もあわせてご紹介いたします。

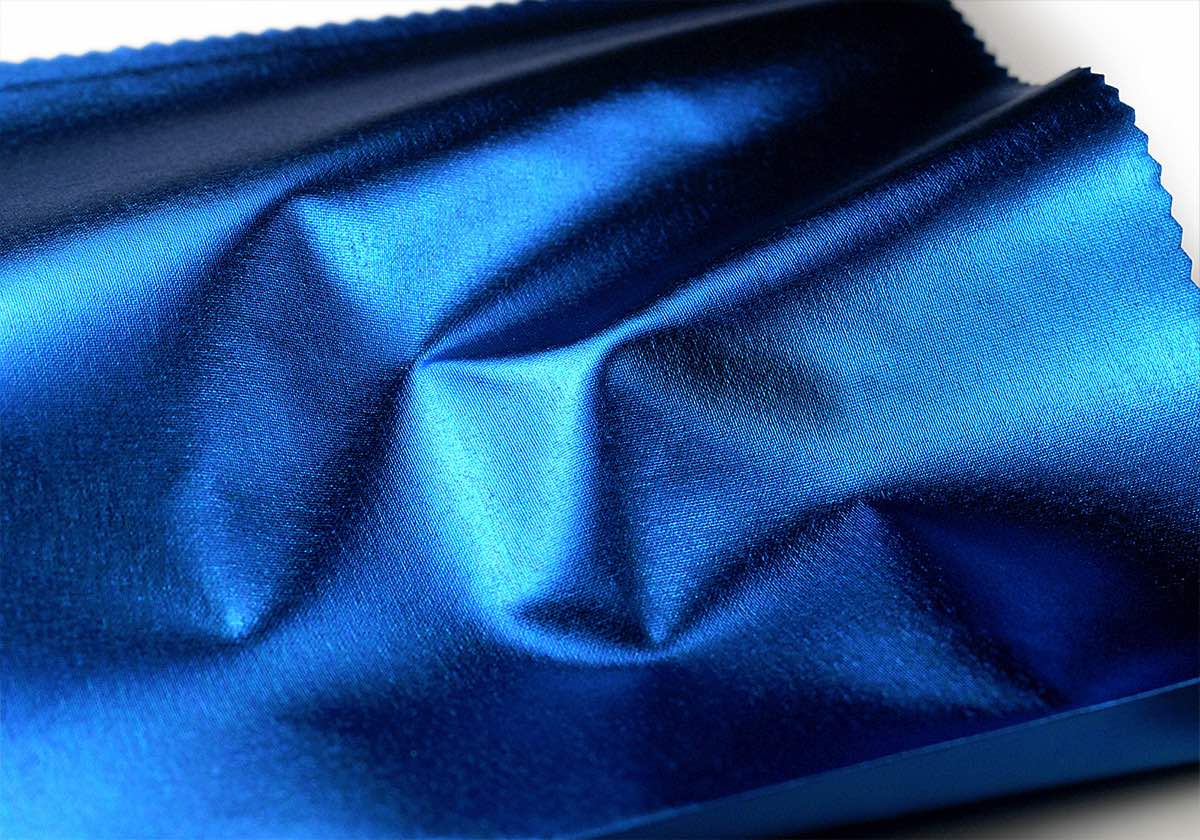

上品な光沢感があっておしゃれですが、難燃機能もしっかりあるので、安心してお使いいただける生地です。屋外で使う資材やお客様の目に留まりやすいアイテムにオススメ!

程よく柔らかく、中肉厚のポリエステル100%難燃生地です。やわらかな色合いで、カーテンや幕などにお使いいただけますよ。

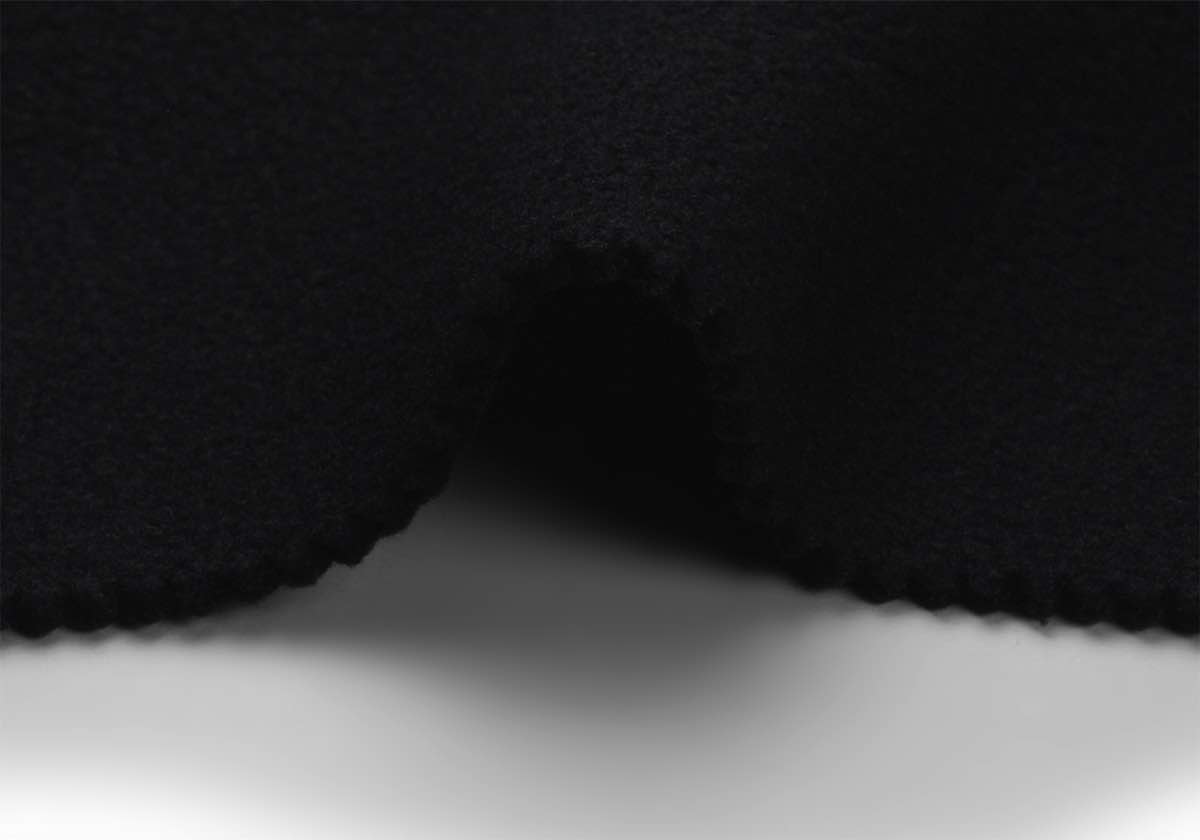

厚みがしっかりとあり、あたたかなフリース素材です。温もり感のある見た目はもちろんきちんと難燃性もあるので、特にアウターに向いています!

↓難燃生地のピックアップはこちら↓

【アウトドアにもおすすめ】燃えにくい生地を集めました★

防炎加工のトロマット生地です。工業用・家庭用問わず、資材の用途にオススメです☆

ポリエステルポンジーの全面に金属箔ラミネート加工を施した光沢素材!メタリックな光沢感、表面シボ、ハリのある風合いで、資材から衣装まで幅広くお使いいただけます。

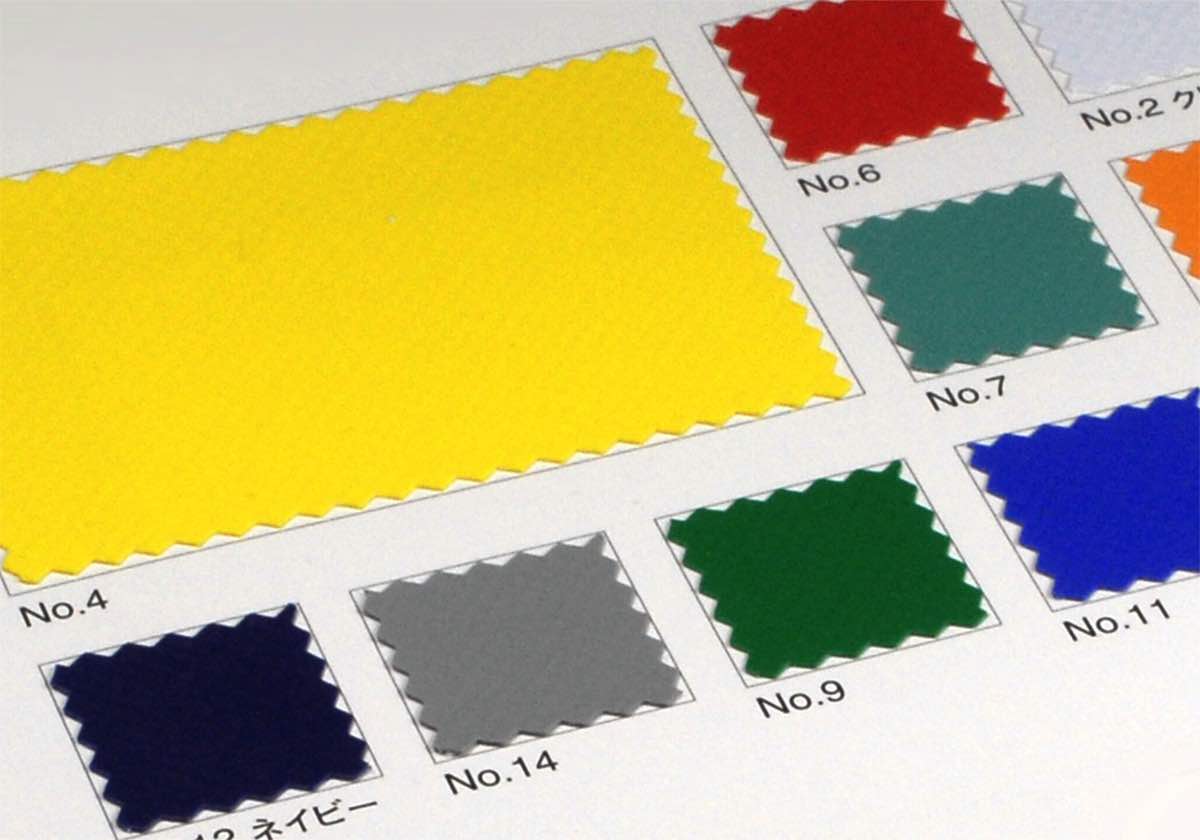

防炎加工をしており、パキッとしたカラーの展開も豊富!テントなどのアウトドア用品や横断幕、垂れ幕など幅広いアイテムにお使いいただけます。

↓防炎生地のピックアップはこちら↓

また生地問屋YAMATOMIでは、難燃or防炎どちらが良いのか、相談しながら一緒に生地を選ぶことも可能です!

たとえば「屋外で長く使いたい」「防災訓練用テントに使いたい」など、具体的な用途を伝えるだけで、最適な難燃・防炎素材を選定いたします★

一口に「燃えにくい生地」といっても、その性質や使い方には違いがあります。

難燃生地は、素材そのものが燃えにくいため、長期間使用しても安全性が落ちにくく、屋外や常設用途に最適です。

一方、防炎生地は加工によって燃えにくくしており、展示会や商業施設などの短期イベントや装飾用途で効果を発揮します。

それぞれの特徴を理解し、シーンや使用期間に合わせて適切な生地を選ぶことが、安全で快適な空間づくりの第一歩です。

山冨商店では、豊富な実績と専門知識をもつスタッフが、用途にぴったりの素材選びをサポートしています。

「燃えにくい生地を探しているけれど、どれを選べばいいか分からない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。